Pour une réhabilitation physique et de santé mentale dans les syndromes post-infectieux - Alain Trautmann Institut Cochin CNRS/INSERM Paris

Dans les syndromes post-infectieux (SPI, en anglais PAIS, Post-Acute Infection Syndromes), qui incluent notamment le syndrome de fatigue chronique (ME/CFS, Myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome), le Covid long et le Lyme long, il est possible de distinguer deux dimensions. La première, essentiellement physiologique, inclut notamment divers dysfonctionnements du système immunitaire, un risque d'auto-immunité, la persistance, parfois, du pathogène déclencheur, la réactivation de virus latents, ou un dysfonctionnement mitochondrial. La deuxième met en jeu le cerveau et, plus largement, le système nerveux. Cette double dimension, dont j'ai souligné récemment l'importance (Trautmann, 2025), est à la racine de symptômes majeurs des SPI : une sensation de fatigue exténuante, à la fois physique et intellectuelle, des troubles de la cognition, en particulier concernant la capacité de concentration ou la mémoire de travail, des difficultés à gérer des petits stress de nature pourtant banale.

Une erreur très répandue consiste à n'aborder les SPI que sous une seule de ces dimensions. Certains négligent la contribution du système nerveux et envisagent une approche essentiellement médicamenteuse, par exemple pour éradiquer un pathogène présumé persistant (par antibiotiques répétés pour le Lyme long, un antiviral pour le Covid long), ou multiplier les substances réputées anti-oxydantes ou anti-inflammatoires, souvent en auto-médication, pour des coûts prohibitifs. D'autres ignorent toute dimension physiologique, ne veulent prendre en compte que la composante cérébrale, et recommandent une rééducation psychique par diverses variantes de la pensée positive. Ce groupe inclut d'une part des psychiatres adeptes de la théorie psychosomatique, et d'autre part, d'anciens patients devenus thérapeutes, dont certains ont écrit des livres sur leur méthode thérapeutique.

L'essentiel de ce texte vise à démonter les illusions promues par ces tenants du "tout mental", pour conclure sur l'alternative prometteuse que représente un programme de réhabilitation physique et de santé mentale, dont l'intérêt et l'efficacité ont été récemment démontrés (McGregor et al., 2024).

Les méthodes STOP et STOP-THINK-GO

Loz Evans et Jan Rothney sont deux britanniques qui, toutes deux, ont été sévèrement atteintes par le ME/CFS, et ont réussi à s'en sortir toutes seules. Elles sont ensuite devenues thérapeutes et ont chacune publié un livre. Le premier porte sur la méthode STOP, inventée par L. Evans , reprise par J. Rothney (Rothney, 2022) sous le nom de STOP-THINK-GO. Cette méthode vise à proposer aux patients souffrant de ME/CFS de s'entraîner à dire STOP aux pensées négatives, et à se concentrer sur des pensées positives. Loz Evans se présente comme une ME/CFS Recovery Practitioner & Yoga Teacher, et Jan Rothney, comme une former lecturer in Health and Social Care, a therapist and an experienced practitioner running her own 'Reset to Thrive' Recovery Programme.

Leurs livres proposent des exercices précis de relaxation, de respiration, de concentration sur certaines pensées, qui visent, en étant répétées, à desserrer l'étau du syndrome de fatigue chronique. Curieusement, malgré les similitudes frappantes entre les deux méthodes, en 2022, Jan Rothney ne cite jamais Loz Evans.

Je n'ai pas examiné de près les exercices de pensée qu'elles proposent, et dont elles disent qu'ils ont très bien fonctionné avec nombre de leurs patient.e.s. J'ignore combien de personnes ont testé ces méthodes, et pour quel pourcentage d'entre elles ont fonctionné. Cette information, qui serait cruciale, est actuellement manquante. En revanche, après avoir lu soigneusement leurs deux livres, il m'est possible d'analyser leurs discours respectifs et très similaires, qui, à leurs yeux, sont censés justifier et appuyer ces exercices de pensée.

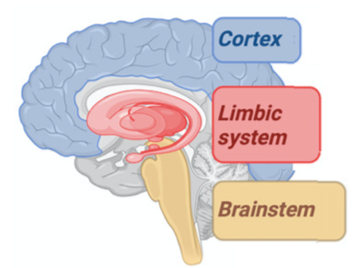

Toutes deux partent de la notion ultra-classique, et exacte, qu'il est possible, dans le cerveau, de distinguer 3 niveaux, résumés dans le schéma ci-dessous, adapté de (Trautmann, 2025).

Dans le tronc cérébral (brainstem) se trouvent un certain nombre de noyaux cérébraux impliqués dans le contrôle de fonctions automatiques (rythme cardiaque, pression artérielle, rythme respiratoire, péristaltisme intestinal).

Au-dessus, dans le système limbique (limbic system), on trouve différents noyaux impliqués dans les émotions, en particulier l'amygdale, déterminante pour la sensation de peur, le PVN (noyau paraventriculaire) de l'hypothalamus, sur lequel convergent les informations de stress aussi bien que d'inflammation périphérique, enfin l'hippocampe. Cette dernière est une structure indispensable au processus de mémorisation. Ceci n'implique aucunement que l'hippocampe serait le siège de la mémoire, laquelle est très largement distribuée dans le cerveau, mais la création de nouveaux souvenirs exige l'implication de l'hippocampe. Enfin, au-dessus du système limbique, on trouve le cortex cérébral, siège des perceptions, de la pensée, de la mémoire, etc…

Tous ces niveaux sont très fortement liés entre eux. Par exemple, le stress provoqué par la vue d'un dogue agressif met en jeu une perception visuelle corticale, une peur déclenchée au niveau de l'amygdale, une réponse "fight or flight" qui met en jeu amygdale et PVN, lequel provoque la libération instantanée d'adrénaline et de cortisol par la glande surrénale, une accélération du rythme cardiaque qui passe par des noyaux du tronc cérébral, une mobilisation du glucose hépatique via le PVN et deux systèmes complémentaires, un système neuroendocrinien et le SNA (système nerveux autonome). La partie neuroendocrinienne est constituée par l'axe HPA (Hypothalamus -Pituitary – Adrenal, en français hypothalamus-hypophyse-surrénale). C'est donc le fonctionnement de tout un réseau complexe qui est déclenché par une peur soudaine.

Concernant le SNA, rappelons qu'il a deux branches complémentaires, une branche sympathique, indispensable à l'action, avec mobilisation optimisée de l'énergie (et mise en silence provisoire de l'immunité ou de la digestion), et une branche parasympathique, qui favorise la récupération après l'effort (et permet la digestion et le fonctionnement du système immunitaire). Il importe que les deux systèmes s'équilibrent en permanence (ou en alternance rapprochée), et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre de façon prolongée. On sait que dans le ME/CFS, le système parasympathique est dysfonctionnel et insuffisant (Trautmann, 2025). Dans le Lyme long, cette question reste floue, et mériterait d'être approfondie (Adler 2024)

Or, pour analyser la peur, Evans et Rothney focalisent toute leur attention sur une seule structure, l'amydgale, qu'elles individualisent et traitent parfois comme une personne à laquelle on pourrait s'adresser. Jan Rothney : J'ai parlé à voix haute, à l'amygdale, d'une voix calme et déterminée : "Il n'y a pas de danger à sortir. Je n'ai pas besoin de toi, je peux le faire. J'ai eu besoin de toi pour m'arrêter au début, pour m'éviter de détruire mon corps, mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. J'ai ce qu'il me faut. Merci". Loz Evans :" L'amygdale se rendra compte qu'elle en fait trop et qu'elle s'inquiète trop". Ou encore : "C'est à votre centre émotionnel instinctif que vous devez dire stop. Vous ne pouvez pas être impatient ou désinvolte, car votre amygdale percevra votre désinvolture ou votre impatience". Cette assimilation d'un simple noyau cérébral à un être pensant et conscient est très problématique. Certaines simplifications sont utiles, mais des simplifications aussi outrancières risquent d'obscurcir notre possibilité de compréhension.

En appui à sa focalisation sur l'amygdale, L. Evans cite beaucoup un scientifique américain, Joseph LeDoux, qui est un spécialiste très reconnu de l'amygdale, voir par exemple (Phelps and LeDoux, 2005), et à propos de qui on notera deux choses. D'abord, étrangement, dans aucun de ses nombreux articles, il ne parle du syndrome de fatigue chronique, et LeDoux n'est jamais cité par les meilleurs spécialistes de cette pathologie que sont par exemple Anthony Komaroff (USA), Warren Tate (Australie), ou Michael Maes (Thailande), voir par exemple (Bateman et al., 2021; Komaroff, 1988; Morris et al., 2017; Wood et al., 2021). Ensuite, LeDoux a beaucoup publié sur le rôle de l'amygdale dans la peur. Mais il importe de remarquer qu'une très grande partie des résultats qu'il a obtenus sur emotional memory viennent d'un même type d'expérience, à savoir un conditionnement pavlovien (fear conditioning) chez les rats (par ex, un choc électrique reçu juste après un son). De ces expériences répétées de conditionnement pavlovien il conclut sans surprise que … le conditionnement (pavlovien) est fondamental dans la mémoire émotionnelle. Et Loz Evans reprend : le fonctionnement de l'amygdale est largement basé sur des conditionnements pavloviens, la rééducation de l'amygdale consistera à changer ces conditionnements.

Pour L. Evans comme pour J. Rothney, le syndrome de fatigue chronique est le résultat d'un dysfonctionnement cérébral, en particulier du SNA (en grande partie indépendant du cortex), qu'il serait possible de rééduquer par des exercices de pensée, en visant pas moins qu'un brain rewiring, un re-cablage du cerveau ! Elles ne prennent en compte aucune dimension purement physiologique (la possibilité de dysfonctionnements du système immunitaire, d'une auto-immunité, d'une persistance du pathogène déclencheur, d'un dysfonctionnement mitochondrial etc…). Tout ce qui ne dépend pas directement du cerveau est totalement ignoré. Ignorance partagée par ceux des psychiatres qui considèrent cette maladie comme purement psychosomatique. Cette convergence d'analyse avec des psychosomatichiens, sur lesquels on reviendra est pour le moins troublante.

Le concept de pensée positive ne date pas d'aujourd'hui

Les deux ouvrages présentent donc un discours pseudo-scientifique, dans lequel les lecteurs/patients sont encouragés à s'adresser à l'amygdale de leur cerveau, comme à une personne, et à la rééduquer. Leurs écrits s'inscrivent dans une série ancienne de réflexions de différents auteurs, parmi lesquels on retiendra Voltaire, Emile Coué, Norman Peale, Stephen Porges, Martin Seligman, et les défenseurs des thérapies cognitives et comportementales.

Dans son conte philosophique, Candide ou l'Optimisme (paru 40 ans avant la Révolution Française), Voltaire met en scène le personnage de Pangloss ("celui qui parle de tout, ou tout le temps") un philosophe ridicule, qui répète : "Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes", alors qu'en réalité le héros, le malheureux Candide, va de catastrophe en catastrophe.

En 1905, le pharmacien Émile Coué de la Châtaigneraie (1857-1926) a publié la méthode Coué, méthode fondée sur l'autosuggestion et l'autohypnose. La méthode Coué utilise la répétition de la prophétie autoréalisatrice, censée entraîner l'adhésion du sujet aux idées positives qu'il s'impose, (une idée omniprésente chez Evans ou Rothney qui d'ailleurs ne citent jamais Coué) pour en tirer un mieux-être psychologique ou physique. Cette méthode a été à son apogée dans l'entre-deux-guerres (surtout aux USA). Après 1945, la méthode Coué a eu des prolongements dans la pensée positive. Aujourd'hui, elle n'est plus guère revendiquée ni citée, mais son principe de base est toujours utilisé par les sportifs visant à se surpasser, ou par leurs coaches, quand ils insistent sur "le mental".

La pensée positive est un mouvement pseudo-scientifique créé en 1952 par le pasteur Norman Vincent Peale et véhiculé dans les années 2010 par différents acteurs œuvrant dans le secteur économique du développement personnel. Les tenants de la pensée positive postulent qu'en s'appuyant sur l'autosuggestion, on pourrait se forcer à devenir optimiste en toutes circonstances, ce qui permettrait d'être heureux. Ce courant, parfois adopté par des gourous autoproclamés, a donné lieu à des dérives sectaires.

La théorie polyvagale, développée par le psychologue américain Stephen Porges à partir de1995, conceptualise les relations entre le SNA, les émotions et le comportement social (Porges, 1995; Porges, 2007). Dans la théorie polyvagale, le SNA joue un rôle central dans la régulation de la réponse au stress et dans la compréhension des comportements sociaux. Si, pour Evans et Rothney, l'essentiel des émotions mal maitrisées (pouvant contribuer à des pathologies chroniques) se joue au niveau de l'amygdale, Porges, lui, fait appel à une autre simplification, tout aussi abusive : tout se jouerait dans l'antagonisme entre deux noyaux du tronc cérébral reliés au nerf vague, un noyau ventral, le NA (nucleus ambiguus) et un noyau dorsal, le DMNX (dorsal motor nucleus). Selon Porges, cet antagonisme n'existerait que chez les mammifères, car dans le cerveau des reptiles, il n'y aurait que le DMNX (ce qui est faux). En outre, Porges affirme qu'il est possible de mesurer l'activité globale du nerf vague très simplement, en quantifiant l'ARS (arythmie respiratoire sinusale), cad les petites variations permanentes du rythme cardiaque (augmenté pendant l'inspiration, diminué pendant l'expiration; augmenté au repos et diminué en état de stress ou de tension). Là encore, c'est inexact. En effet, le contrôle par le nerf vague du cœur, des poumons ou des intestins sont des phénomènes partiellement indépendants les uns des autres, car ils prennent en compte les feedbacks différents envoyés par ces différents organes au cerveau. La théorie de Porges rencontre toujours un écho important. On peut trouver une excellente réfutation de cette théorie polyvagale dans un article récent (Grossman, 2023).

Parmi les prédécesseurs de Evans & Rothney, on citera aussi la psychologie positive qui est distincte de la pensée positive. C'est une discipline de la psychologie fondée par le président de l'American Psychological Association, Martin Seligman (Seligman, 1999). La psychologie positive s’intéresse à la santé, la qualité de vie et au bien-être, à ce qui peut rendre les humains résilients et optimistes. La psychologie positive a connu un franc succès auprès du grand public. Comme la pensée positive, elle offre de nombreuses pistes de développement personnel sur des thèmes vendeurs (joie de vivre, succès, etc.). Sur le plan théorique, la dichotomie qu’elle opère entre les processus négatifs et positifs est tellement réductrice et simplificatrice, qu'elle est difficilement recevable.

Rééducation psychique, TCC et méditation de pleine conscience

Venons-en aux TCC (thérapies cognitives et comportementales), souvent prônées par les psychiatres adeptes de la théorie psychosomatique, qui font systématiquement l'impasse (sauf par des réserves de pure forme), sur les phénomènes purement biologiques associés aux SPI. Ils affirment sans preuve que les TCC visant à la psychoéducation, la restructuration cognitive et l’exposition graduée avec prévention de la réponse auraient montré leur efficacité sur les symptômes physiques persistants, notamment dans un contexte post-infectieux (Kuut et al., 2023). Ils prétendent être capables de rééduquer les patients et leurs pensées en ce qui concerne en particulier le conditionnement répondant, les conduites d’évitement, ou les représentations associées aux symptômes. Cette affirmation est infondée car tous les articles qu'ils citent à l'appui de leurs convictions présentent des programmes complexes avec un peu de TCC proprement dite et beaucoup d'autres éléments (détaillés plus loin) qui pourraient en réalité être la partie réellement efficace de ces "thérapies".

Les TCC visent à favoriser le helpful thinking et à écarter le unhelpful cognitions with respect to pain (Kuut et al., 2023). Voici un exemple du jargon psychosomatique, et de ce qu'une TCC vise à éradiquer, en rééduquant le patient (ou plus souvent, la patiente) : l'apprentissage de la fatigue en tant qu'expérience aversive et indésirable et des précurseurs de la fatigue peut façonner une représentation mentale négative et menaçante de la fatigue qui peut donner lieu à la peur anticipée de la fatigue et aux comportements d'évitement (Lenaert et al., 2018).

On soulignera l'importance du story telling dans tous les écrits qui s'inscrivent tournent autour de la pensée positive, dans une lignée qui va des absurdités du Pangloss de Candide aux TCC, en passant par la méthode Coué, la pensée positive, la théorie polyvagale, et des thérapeutes comme Loz Evans, Jan Rothney et leur méthode STOP. On est face à une série de conclusions basées sur des simplifications abusives, aboutissant à une analyse simpliste, qui, en écartant des données importantes, permet de proposer avec assurance une histoire, toujours à structure binaire : l'optimisme résolu contre le réalisme inquiet, le helpful thinking contre les unhelpful cognitions, le développement personnel contre les agressions de la société, l'amygdale indocile et qui se fourvoie contre le sage cortex qui va reprendre les choses en main, le noyau ventral (prétendument réservé aux mammifères donc évolué) contre le noyau dorsal (prétendu reptilien, donc primitif). Des histoires trompeuses à force de simplification, car en aucun cas elles ne peuvent rendre compte de réalités complexes, avec des fonctionnements en réseau.

Les TCC incluent parfois la méditation, en particulier la méditation dite de pleine conscience (MM = Mindfulness Meditation). Ce type de méditation consiste à porter son attention sur son expérience présente, ses pensées, ses sentiments et ses sensations physiques, "avec ouverture, curiosité et acceptation" (Bower et al., 2015). Cette pratique est actuellement très clivante. Certains, comme la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) condamnent cette pratique pour différents motifs : absence de démonstration convaincante de son efficacité thérapeutique, risques pour les jeunes enfants, et surtout existence de dérives sectaires[1]. Mais il est également juste d'objecter qu'il existe tout une gamme de pratiques de la MM qui n'ont rien de sectaire, et que donc la condamnation de la méditation par la Miviludes sur cette seule base est insuffisamment argumentée.

Il est d'ailleurs possible de démontrer que la méditation a des effets objectivables. En effet, différents auteurs publient très régulièrement, dans des revues scientifiques correctes, des articles visant à montrer que l'on peut trouver des corrélats mesurables à la pratique de la MM, par exemple des modifications structurelles du cerveau notamment volume de certaines zones, certaines fréquences remarquables dans les électroencéphalogrammes, des modifications de paramètres sanguins en relation avec l'inflammation. Le problème est que ces auteurs prolifiques ne s'intéressent qu'aux effets de la MM sur des sujets sains, en général des personnes ayant une pratique intensive de la MM. Tout en proposant que la MM serait potentiellement utile en cas de stress ou d'inflammation chronique, aucun de leurs travaux ne porte sur une pathologie comme le ME/CFS, où stress et inflammation sont des aspects majeurs.

De nombreuses revues soulignent que de nombreux états inflammatoires et pathologies longues peuvent être sensiblement améliorées par la MM. Voir par ex (Porter and Jason, 2022). Le problème est que, lorsque l'on va voir de plus près les articles originaux, les résultats ne sont jamais réellement convaincants. Par exemple, la revue citée vante l'utilité de la MM, pour accélérer la récupération, chez des femmes traitées de façon classique pour un cancer du sein. En réalité, ce qui est rapporté dans l'article original (Bower et al., 2015), c'est qu'un stage de méditation de 6 semaines apporte certes un mieux-être psychologique à ces femmes, juste après le traitement de leur cancer du sein. Mais ce bénéfice est très transitoire, l'effet a disparu 3 mois plus tard, si on les compare à des femmes n'ayant pas fait de méditation : les deux groupes mettent de longs mois à récupérer complètement leur état de santé d'avant le cancer. L'effet psychologique transitoire de la méditation est corrélé avec une réduction de biomarqueurs sanguins inflammatoires, mais, dans cette publication sensée être de référence, ces biomarqueurs ne sont pas réévalués 3 mois plus tard. Pour conclure brièvement, pour une prise en charge de syndromes post-infectieux, il n'y a aujourd'hui aucun article montrant l'efficacité de la seule méditation de pleine conscience.

[1] "La méditation de pleine conscience: une pratique pouvant être dévoyée"

La réadaptation physique et mentale

En réalité, dans ce registre, la seule approche publiée dont l'efficacité ait pu être réellement prouvée, c'est un programme collectif de réadaptation physique et mentale. Il s'agit du protocole REGAIN qui a été co-élaboré avec des patients Covid long, et a donné lieu à une publication méthodologiquement très soignée, solide, convaincante, avec des outils méthodologiques open source prêts à l'emploi pour qui voudrait utiliser cette méthode à son tour (McGregor et al., 2024). En France, les CR-MVT s'en empareront-ils ? Les auteurs soulignent la dimension collective du programme, avec des groupes de parole de 8 personnes au maximum, ce qui permet des échanges entre patients et avec des soignants, avec une interaction sociale rassurante, constructive ; on est loin du dialogue individuel entre un médecin présumé sachant et un patient présumé ignorant. Il s'agit de réadaptation, pas de rééducation. Les auteurs soulignent que cette réadaptation doit venir en plus d'approches éventuellement médicamenteuses, ne pas se substituer à elles. Enfin, ce programme a une dimension de réadaptation physique, avec une reprise d'activité progressive, en tenant le plus grand compte du risque de malaise post-effort. Un point d'incertitude majeur demeure sur cette question du malaise post-effort. Dans quelle mesure les patients qui en souffrent le plus sévèrement sont-ils en mesure de bénéficier d'un tel programme ?

Ainsi, les TCC pures défendues par les psychosomatichiens, comme les "interpellations" de l'amygdale promues par L. Evans ou J. Rothney relèvent, les unes comme les autres, d'une pseudo-science irrecevable (voir aussi (Marks, 2022)). En revanche, on peut trouver une réelle efficacité dans. différentes façons de combiner réadaptation physique et mentale. De telles combinaisons peuvent se faire dans le cadre d'un programme collectif comme REGAIN, ou être le résultat de bricolages individuels. C'est ce qu'ont fait Evans et Rothney, en se racontant une histoire d'amygdale dominée, qui leur a permis de reprendre confiance dans la possibilité de s'en sortir, tout en adoptant une hygiène de vie (marche régulière, relaxation, exercices respiratoies, régime alimentaire) qui, combinée à une histoire positive, les a indubitablement permis de sortir du trou dyshoméostatique où elles étaient tombées.

Il ne peut exister de recette générale pour améliorer une hygiène de vie personnelle, une recherche d'apaisement. Selon les personnes, cela peut inclure des moments de concentration par la pratique régulière de la méditation, ou du tango, ou du chant choral (qui inclut aussi en général relaxation, exercices respiratoires, socialisation bienveillante), ou de la lecture, ou un cours de langue étrangère ou d'ébénisterie, bref, un choix personnel), la contemplation de la beauté. La pratique régulière de la marche est un élément intéressant de ces combinaisons, et l'est encore plus si elle a lieu dans la nature, comme l'a démontré une équipe japonaise qui a mesuré l'impact, sur le taux de sérotonine sanguin du forest bathing (shinrin-yoku) sur des volontaires sains (Li et al., 2022).

Quelle que soit la pathologie au long cours (cancer, maladie neurodégénérative, maladie auto-immune, ME/CFS et bien d'autres), il est souhaitable non pas de TOUT attendre d'une action sur le système nerveux, mais de chercher à améliorer son fonctionnement en réduisant des tensions inutiles, par des approches non médicamenteuses que l'on vient de citer. C'est ce que peuvent proposer des programmes de réadaptation physique et mentale, qui n'ont nul besoin d'être justifiés par des discours relevant de la pseudo-science.

Savoir écouter les patients-partenaires.

Les patients-partenaires (ou patients-experts) qui ont souffert d'un SPI, et su observer en détail leur maladie, puis qui sont en rémission complète ou en tout cas importante, ont une expérience incomparable qui doit être écoutée. Beaucoup, une fois qu'ils vont mieux, préfèrent tourner la page de la maladie, mais d'autres choisissent de s'engager, soit comme bénévoles dans des associations, soit deviennent thérapeutes et peuvent en tirer un revenu.

C'est typiquement le cas de J. Rothney qui, dans Breaking free, multiplie les observations fines et pertinentes, et les intuitions justes. Par exemple, quand elle écrit :

L'hypothèse centrale du livre est que, pour les personnes atteintes du SFC, le corps est passé en mode de survie, déclenchant des mécanismes de défense biologique qui entraînent la désactivation du système sain.

En effet, comme on l'a vu, les SPI peuvent être vus comme un état de dyshoméostasie, venu se substituer à l'état d'homéostasie de la santé antérieure, avec des traits récurrents d'hypométabolisme (Gorr, 2017; Horowitz et al., 2024; Trautmann, 2025; Zilberter and Zilberter, 2017). Par ailleurs, J. Rothney rapporte des observations précieuses sur les évènements qui précèdent le déclenchement du SPI, en l'occurrence du ME/CFS.

Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes atteintes du SFC ont des antécédents de susceptibilité aux virus, de manque de sommeil, de problèmes intestinaux, de maux de tête et de problèmes de peau.

Au cours des dix années précédant l'effondrement, j'étais dans la phase de résistance de Selye, souffrant de maladies répétitives, m'effondrant en cas d'hypotension ou d'hypoglycémie, et j'étais sensible aux virus et à la fatigue post-virale après chaque épisode de rhume.

On rappellera que Hans Selye a eu un rôle absolument majeur et fondateur dans l'analyse du phénomène de stress (Selye, 1936; Selye, 1973). Selye a inventé le concept de syndrome général d’adaptation (à un stress), dans lequel il distingue 3 phases successives : la réaction d'alarme, la phase de résistance, puis la phase d'épuisement. Par ailleurs, je partage avec J. Rothney l'idée de l'importance absolument décisive du terrain individuel initial qui conditionne, après une infection souvent banale, la bifurcation décisive vers la guérison simple ou, pour une minorité de personnes, le basculement dans un SPI (Trautmann, 2025).

Jan Rothney raconte qu'après un premier épisode de ME/CFS dont elle s'était sortie, elle a fait une rechute grave, après une période de grosses tensions professionnelles.

Le premier signe de la rechute a été une douleur atroce lorsque l'on ouvrait les rideaux pour laisser entrer le soleil d'été - mon mari a ri, m'appelant Dracula, mais tout en riant, je savais que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, au milieu de ma liste de choses à faire, je promenais le chien, me sentant absolument bien et heureuse, puis, à 300 mètres de la maison, je me suis arrêtée net. Tout cela s'est passé en moins d'une minute. Il m'a fallu près d'une heure pour terminer la promenade, puis je me suis retrouvée au lit.

La brutalité de ce déclenchement est frappante. Un épisode similaire par sa brutalité a été décrit par Anne Ferjani, dans son livre Lyme, ma maladie qu'on prenait pour une autre (L'Harmattan, 2021): Une décharge électrique fulgurante me déchira le bas du dos puis se propagea le long de ma jambe gauche. Une douleur brûlante envahit mon bas-ventre et explosa de l’aine aux orteils.

De telles descriptions posent des questions encore irrésolues. D'abord, dans quel pourcentage de cas, le déclenchement d'un SPI est-il marqué par un épisode aussi abrupt ? Dans ces cas-là, quels mécanismes, mettant en jeu de façon patente une douleur neuropathique, donc des neurones nociceptifs, déterminent le basculement d'un état homéostatique à un état dyshoméostatique ?

La coexistence, chez les patients-partenaires, de faiblesses dans la formation scientifique et d'observations décisives qu'ils sont les seuls à pouvoir faire, justifie pleinement le credo de la FFMVT (Fédération Française contre les maladies Vectorielles à Tiques) : le fonctionnement en trio patients-médecins-chercheurs est indispensable, si l'on veut progresser dans notre connaissance de la maladie de Lyme (comme des autres SPI).

La lecture de cette note peut être utilement complétée par l'article paru en juin 2025:

Trautmann, A. (2025). Core features and inherent diversity of post-acute infection syndromes. Front.

Immunol. 16:1509131 https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1509131.

Et par son résumé/vulgarisation en français accessible ici : https://ffmvt.org

Références

Adler, B.L., Chung, T., Rowe, P.C., and Aucott, J. (2024). Dysautonomia following Lyme disease: a key component of post-treatment Lyme disease syndrome? Front Neurol 15, 1344862.

Bateman, L., Bested, A. C., Bonilla, H. F., Chheda, B. V., Chu, L., Curtin, J. M., Dempsey, T. T., Dimmock, M. E., Dowell, T. G., Felsenstein, D., et al. (2021). Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Essentials of Diagnosis and Management. Mayo Clin. Proc. 96, 2861–2878.

Bower, J. E., Crosswell, A. D., Stanton, A. L., Crespi, C. M., Winston, D., Arevalo, J., Ma, J., Cole, S. W. and Ganz, P. A. (2015). Mindfulness meditation for younger breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Cancer 121, 1231–1240.

Evans (2009). A Rational Approach 2 Nd Edition. pdfcoffee.com.

Gorr, T. A. (2017). Hypometabolism as the ultimate defence in stress response: how the comparative approach helps understanding of medically relevant questions. Acta Physiol. Oxf. Engl. 219, 409–440.

Grossman, P. (2023). Fundamental challenges and likely refutations of the five basic premises of the polyvagal theory. Biol. Psychol. 180, 108589.

Horowitz, T., Dudouet, P., Campion, J.-Y., Kaphan, E., Radulesco, T., Gonzalez, S., Cammilleri, S., Ménard, A. and Guedj, E. (2024). Persistent brain metabolic impairment in long COVID patients with persistent clinical symptoms: a nine-month follow-up [18F]FDG-PET study. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 51, 3215–3222.

Komaroff, A. L. (1988). Chronic fatigue syndromes: relationship to chronic viral infections. J. Virol. Methods 21, 3–10.

Kuut, T. A., Müller, F., Csorba, I., Braamse, A., Aldenkamp, A., Appelman, B., Assmann-Schuilwerve, E., Geerlings, S. E., Gibney, K. B., Kanaan, R. A. A., et al. (2023). Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy Targeting Severe Fatigue Following Coronavirus Disease 2019: Results of a Randomized Controlled Trial. Clin. Infect. Dis. Off. Publ. Infect. Dis. Soc. Am. 77, 687–695.

Lenaert, B., Boddez, Y., Vlaeyen, J. W. S. and van Heugten, C. M. (2018). Learning to feel tired: A learning trajectory towards chronic fatigue. Behav. Res. Ther. 100, 54–66.

Li, Q., Ochiai, H., Ochiai, T., Takayama, N., Kumeda, S., Miura, T., Aoyagi, Y. and Imai, M. (2022). Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on serotonin in serum, depressive symptoms and subjective sleep quality in middle-aged males. Environ. Health Prev. Med. 27, 44.

Marks, D. (2022). The Rise and Fall of the Psychosomatic Approach to Medically Unexplained Symptoms, Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome. 97–143.

McGregor, G., Sandhu, H., Bruce, J., Sheehan, B., McWilliams, D., Yeung, J., Jones, C., Lara, B., Alleyne, S., Smith, J., et al. (2024). Clinical effectiveness of an online supervised group physical and mental health rehabilitation programme for adults with post-covid-19 condition (REGAIN study): multicentre randomised controlled trial. BMJ 384, e076506.

Morris, G., Anderson, G. and Maes, M. (2017). Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Hypofunction in Myalgic Encephalomyelitis (ME)/Chronic Fatigue Syndrome (CFS) as a Consequence of Activated Immune-Inflammatory and Oxidative and Nitrosative Pathways. Mol. Neurobiol. 54, 6806–6819.

Phelps, E. A. and LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: from animal models to human behavior. Neuron 48, 175–187.

Porges, S. W. (1995). Orienting in a defensive world: mammalian modifications of our evolutionary heritage. A Polyvagal Theory. Psychophysiology 32, 301–318.

Porges, S. W. (2007). The polyvagal perspective. Biol. Psychol. 74, 116–143.

Porter, N. and Jason, L. A. (2022). Mindfulness Meditation Interventions for Long COVID: Biobehavioral Gene Expression and Neuroimmune Functioning. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 18, 2599–2626.

Rothney (2022). “Breaking Free” by Jan Rothney | Palavro.

Seligman, M. E. P. (1999). Positive Social Science. J. Posit. Behav. Interv. 1, 181–182.

Selye, H. (1936). A Syndrome produced by Diverse Nocuous Agents. Nature 138, 32–32.

Selye, H. (1973). The evolution of the stress concept. Am. Sci. 61, 692–699.

Trautmann (2025). Core features and inherent diversity of post-acute infection syndromes. Front Immunol. 16:1509131

Wood, E., Hall, K. H. and Tate, W. (2021). Role of mitochondria, oxidative stress and the response to antioxidants in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A possible approach to SARS-CoV-2 “long-haulers”? Chronic Dis. Transl. Med. 7, 14–26.

Zilberter, Y. and Zilberter, M. (2017). The vicious circle of hypometabolism in neurodegenerative diseases: Ways and mechanisms of metabolic correction. J. Neurosci. Res. 95, 2217–2235.